Les infrastructures commerciales : essentielles pour le Canada

Depuis cinq ans, les fréquents bouleversements qui bousculent les chaînes d’approvisionnement nous rappellent avec force la vulnérabilité des infrastructures commerciales de la planète à une foule d’aléas : situation géopolitique, les guerres commerciales, les changements climatiques et l'erreur humaine. Aujourd’hui, le récent regain du nationalisme économique et l’intensification des tensions géopolitiques à l’échelle mondiale poussent plusieurs pays à réévaluer leur résilience aux chocs extérieurs.

Cette résilience s’impose comme un élément incontournable de notre bien-être économique, vu la dépendance de l’économie canadienne au secteur des exportations. C’est précisément dans ce contexte que le gouvernement du Canada s’est fixé un objectif ambitieux : doubler les exportations vers d’autres marchés que les États-Unis au cours de la prochaine décennie. Pour en faire une réalité, le Canada devra opérer un virage générationnel de son infrastructure de facilitation du commerce. Pourtant, la vaste étendue géographique de notre pays, la dispersion des ressources sur le territoire et les moyens financiers limités des acteurs industriels compliquent l’atteinte de cet objectif. Pour surmonter ces écueils, le gouvernement du Canada a récemment annoncé l’octroi d’une enveloppe affecté aux projets d’importance nationale et exprimé sa volonté d’étendre le commerce

Vous devriez également consulter

Percer de nouveaux marchés, mondialiser votre entreprise et réduire les risques en toute confiance : les observations et les analyses financières des experts d’EDC peuvent vous y aider.

Le fret terrestre, maillon fort de l’activité commerciale du Canada

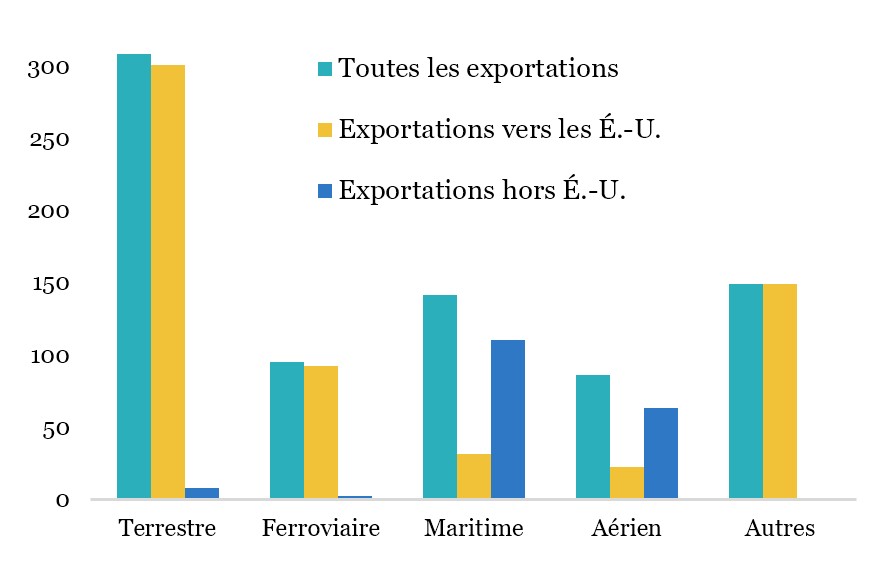

Porté par les grandes tendances historiques, vestiges de facteurs comme la proximité géographique et l’intégration industrielle, le secteur des exportations du Canada a d’abord et avant tout misé sur le transport terrestre, surtout pour la circulation des biens à destination ou en provenance des États-Unis. Du fait de ce choix, plus de 70 % des exportations canadiennes de marchandises en 2024 ont été acheminées par train, camion ou pipeline. Ce tableau reste à peu près inchangé depuis les dernières décennies. Or, cette dépendance aux réseaux Nord-Sud a engendré des niveaux comparativement plus faibles d’investissement dans les autres modes de transport, y compris les installations ferroviaires, aéroportuaires et portuaires transcanadiennes utilisées à des fins commerciales.

Part des exportations can. par mode, G CAD, 2024

Les effets de la diversification

L'élan de diversification du Canada viendra augmenter la circulation des biens et les tensions sur la capacité dans les aéroports et les ports du pays. Il serait alors primordial d’accroître les infrastructures de transport maritime et aérien et, dans le même temps, d’investir massivement dans les réseaux de transport dans l’axe Est-Ouest, en particulier advenant une intensification du commerce interprovincial.

Selon la plupart des évaluations faites de l’infrastructure facilitatrice du commerce du Canada, les investissements dans les immobilisations prévues ne suffiraient pas à répondre à la demande ni, d’ailleurs, à étayer la croissance future. Selon les estimations, le déficit infrastructurel du Canada se chiffrerait entre 110 et 270 milliards de dollars. Les contrecoups de ce déficit sont aggravés par deux éléments : les obstacles structurels et réglementaires entravant la participation du privé; les lacunes en matière d’efficience, avec en toile de fond la détérioration au fil du temps des réseaux d’infrastructures d’une importance cruciale.

Et les goulets d’étranglement dans la chaîne d’approvisionnement ne font qu’empirer les choses. De fait, la congestion et l’entretien inadéquat dans des régions d’exportation de premier plan entravent le mouvement des marchandises par voie aérienne, ferroviaire, maritime et routière. Réunis, ces facteurs minent la compétitivité et soulignent l’urgence de réaliser des investissements stratégiques. Pour maintenir la synergie au sein de la chaîne d’approvisionnement du commerce, il faudra satisfaire à deux impératifs : synchroniser les activités intermodales et développer des filières de soutien comme le transbordement et l’entreposage.

Fret et infrastructure maritimes : le Canada est à la traîne

Les installations portuaires du Canada ne sont pas à la hauteur de celles des autres nations membres de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), et ils sont même à la traîne par rapport à des pays comme la Chine, les États-Unis, Singapour et la Corée du Sud. Les délais d’attente plus longs sont à l’origine d’inefficiences opérationnelles et de perturbations dans la chaîne logistique. Selon le classement de la capacité portuaire pour les conteneurs établi par la Banque mondiale en 2023, deux des trois plus grands ports du pays se situent dans les 15 % inférieurs à l’échelle mondiale. Et d’après l’Association des administrations portuaires canadiennes, il sera capital d’investir entre 15 et 21,5 milliards de dollars au cours des 15 prochaines années, surtout pour répondre à des besoins d’expansion.

Fret ferroviaire et aérien : congestion et investissement insuffisant

De son côté, le réseau ferroviaire canadien doit composer avec des limitations considérables de la capacité et des liens restreints vers les ports et les aéroports. L’expansion limitée des voies ferrées et l’infrastructure ferroviaire lacunaire dans les régions non urbaines continuent d’engendrer des défis sur le plan des capacités. Mais il y a plus : la congestion dans les terminaux maritimes pour conteneurs s’accentue du fait d’un réseau ferroviaire sous tension. En outre, le nombre insuffisant d’entrepôts à l’intérieur des terres et des capacités de transbordement limitées ont une conséquence inopinée : l’acheminement des conteneurs pour l’importation engorge les corridors ferroviaires reliés aux ports. Selon Transports Canada, à l’horizon 2070, il faudra investir au total 284 milliards de dollars dans l’infrastructure ferroviaire, vu l’insuffisance du financement annuel qui s’élève à environ 2,8 milliards de dollars.

Pour sa part, le transport de marchandises par avion représente un faible volume de la circulation des biens, mais il compte parmi les envois comportant une valeur ajoutée supérieure. Ainsi, en 2023, le fret aérien pesait pour 30 % de la valeur du transport de marchandises du Canada ailleurs qu’aux États-Unis. Ce mode de transport demeure le premier privilégié pour les envois au long cours, en particulier sur des marchés se trouvant au-delà des États-Unis, et pour la livraison de biens devant être acheminés rapidement comme le poisson vivant. Il existe une étroite corrélation entre, d’une part, la bonification des capacités de transport aérien et l’augmentation du nombre de corridors aériens et, d’autre part, le développement de l’infrastructure de soutien, notamment d’entrepôts et d’installations spécialisées comme l’entreposage réfrigéré. Rehausser la connectivité aérienne entre le Canada et les régions productrices de matières premières devrait par conséquent être une priorité.

Conclusion : il faut investir dans les infrastructures de facilitation du commerce pour rendre les exportations canadiennes plus résilientes

Il est capital d’investir dans ce type d’infrastructures pour rendre l’économie plus productive et concurrentielle. Pour le Canada, cela signifie établir des liens sectoriels et faciliter les exportations. L’aménagement de nouvelles infrastructures portuaires, ferroviaires et aériennes n’est au fond qu’une partie de la solution. Les investissements stratégiques devront être au rendre-vous afin que les exportateurs canadiens puissent percer plus facilement de nouveaux marchés, réduire les risques liés à la chaîne d’approvisionnement et renforcer leur résilience aux perturbations pouvant survenir aux quatre coins du globe.

Cette semaine, je tiens à remercier chaleureusement Prerna Sharma, économiste principale aux Services économiques d’EDC.

N’oubliez pas que votre avis est très important pour les Services économiques d’EDC. Si vous avez des idées de sujets à nous proposer, n’hésitez pas à nous les communiquer à l’adresse economics@edc.ca, et nous ferons de notre mieux pour les traiter dans une édition future.

Le présent propos est uniquement présenté à titre d’information. Il ne se veut pas une déclaration générale ou détaillée sur un sujet particulier et aucune déclaration ni confirmation, expresse ou implicite, n’est faite à l’égard de son exactitude, de son opportunité ou de son intégralité. Ce propos ne vise pas à fournir de conseils de nature financière, juridique, comptable ou fiscale et ne devrait pas servir à cette fin. EDC et l’auteur se dégagent de toute responsabilité à l’égard des pertes ou des dommages attribuables à l’utilisation des renseignements qui y sont énoncés ou encore à leur inexactitude ou aux erreurs ou aux omissions qu’ils peuvent contenir.