Des finances sous tension

Propos de la semaine 02 août 2023 L’Analyse trimestrielle des risques pays : risque de la dette souveraine et marchés en développement

Les dix principaux risques selon les Services économiques d’EDC

Propos de la semaine 20 juillet 2023 Croissance molle, distorsions (COVID), tensions géopolitiques : l’économie mondiale à rude épreuve

Perspectives économiques mondiales : Une relance semée d’embûches

Propos de la semaine 06 juillet 2023 Les risques demeurent élevés alors que la croissance mondiale marque le pas

La confiance commerciale émerge des creux de l’an dernier

Propos de la semaine 22 juin 2023 Les exportateurs optimistes à l’égard des conditions économiques, mais prudents vis-à-vis les occasions d’affaires

Vol à basse altitude

Propos de la semaine 07 juin 2023 Après l’embellie, la croissance des exportations perd de l’altitude, minée par les produits de base.

Le chemin critique des minéraux critiques

Propos de la semaine 25 mai 2023 Le Canada appelé à jouer un rôle majeur pour moderniser la logistique complexe du secteur

Que la main-d’œuvre soit avec vous

Propos de la semaine 11 mai 2023 Le Canada doit remédier à la pénurie de main-d’œuvre pour attirer des flux d’investissement essentiels

La mondialisation: pire paradigme économique, hormis tous les autres

Propos de la semaine 27 avril 2023 Les entreprises désirent améliorer les flux logistiques, réduire les émissions carbone

La crise est mère de la transformation

Propos de la semaine 13 avril 2023 Saisir les occasions à l’ombre du nouveau protectionnisme

Plongée dans le marasme

Propos de la semaine 30 mars 2023 L’inflation, la guerre et les répliques du séisme pandémique sapent l’élan de l’économie mondiale

Soyez braves, audacieux, avertis

Propos de la semaine 16 mars 2023 Analyse trimestrielle des risques pays d’EDC : volatilité en vue

Le potentiel de l’Indo-Pacifique

Propos de la semaine 02 mars 2023 Le Canada doit adopter une stratégie transformative pour y exploiter la croissance à long terme

Canada : la croissance passe par la diversification

Propos de la semaine 16 février 2023 L’économie qui ralentit rappelle l’importance de s’implanter sur de nouveaux marchés

Résilience : l’Afrique est à un tournant

Propos de la semaine 02 février 2023 Malgré certains défis, le continent serait porteur de débouchés pour les exportateurs

Conditions difficiles en vue pour l’économie mondiale

Propos de la semaine 19 janvier 2023 La vigilance reste de mise pour les exportateurs canadiens

Décoder les signaux au milieu des turbulences

Propos de la semaine 05 janvier 2023 Europe : concilier pénurie d’énergie et ambitions climatiques à long terme

2022 : toute une année!

Propos de la semaine 22 décembre 2022 Survol des thèmes dominants de 2022 et défis à venir

Hiver frisquet en vue pour les exportateurs canadiens

Propos de la semaine 08 décembre 2022 Indice de confiance commerciale d’EDC : troisième repli marqué d’affilée

Nouvelle « marée rose » en Amérique latine

Propos de la semaine 24 novembre 2022 La résurgence de la gauche ralentie par les réalités économiques

Risques commerciaux : à l’affût des menaces mondiales

Propos de la semaine 10 novembre 2022 Les perspectives pessimistes ne devraient pas dissuader les entreprises canadiennes

Prévisions à l’exportation : net repli de la croissance

Propos de la semaine 27 octobre 2022 Exportations canadiennes : des perspectives sectorielles inégales

Potentiel du secteur canadien des technologies propres

Propos de la semaine 13 octobre 2022 L’accès aux capitaux, un frein aux aspirations des technologies propres au Canada

PEM : une récession induite par la croissance

Propos de la semaine 29 septembre 2022 Vu la fragilité de l’économie mondiale, la marge de manœuvre est mince

Gare à la myopie des marchés

Propos de la semaine 15 septembre 2022 Les Services économiques d’EDC suivent de près les tendances dominantes à long terme

Les agriculteurs (canadiens) en renfort

Propos de la semaine 01 septembre 2022 Face à la crise alimentaire mondiale qui se profile, le Canada pourrait être appelé en renfort.

Sur un air de Summertime and the livin' isn't all that easy

Propos de la semaine 18 août 2022 Les Services économiques d’EDC présentent leur palmarès des dix principaux risques mondiaux

L’échiquier énergétique

Propos de la semaine 04 août 2022 Énergie : les tracas de l’Europe, une aubaine pour les sociétés pétrogazières canadiennes?

Une perspective à long terme

Propos de la semaine 21 juillet 2022 Ce que les replis économiques passés révèlent sur la conjoncture à venir

Accrochez-vous : le parcours sera difficile

Propos de la semaine 07 juillet 2022 Un net repli de la croissance économique mondiale est attendu

La confiance commerciale chute des pics de l’an dernier

Propos de la semaine 23 juin 2022 L’incertitude mondiale grandissante assombrit les perspectives des exportateurs canadiens

Lumière, caméra, on exporte!

Propos de la semaine 09 juin 2022 Le secteur culturel canadien a le potentiel d’être un tremplin pour nos exportations

Les séquelles du millénaire

Propos de la semaine 26 mai 2022 Déceler les risques extrêmes, en périphérie

Conflit en Ukraine : un retentissement mondial

Propos de la semaine 12 mai 2022 Le conflit accentue les risques économiques, sociaux et politiques

Les victimes moins apparentes de la guerre

Propos de la semaine 05 mai 2022 Tensions sur l’offre énergétique et agricole riment avec instabilité dans le monde en développement

Un autre article sur les chaînes d’approvisionnement!?

Propos de la semaine 28 avril 2022 Le potentiel de croissance du Canada menacé par des vulnérabilités

L’incontournable risque géopolitique

Propos de la semaine 21 avril 2022 La guerre en Ukraine, révélateur d’un système mondial en évolution

Compétitivité : le Canada est attractif et en tête?

Propos de la semaine 14 avril 2022 L’accès aux capitaux : essentiel pour rester pertinents

Brésil, marché en perpétuelle émergence

Propos de la semaine 07 avril 2022 Un marché porteur pour les entreprises prêtes à prendre des risques

Où sont donc passés les travailleurs?

Propos de la semaine 31 mars 2022 Le resserrement du marché de l’emploi post-COVID : un avant-goût de l’avenir

Perspectives mondiales : vers une croissance robuste mais inégale

Propos de la semaine 24 mars 2022 Perspectives économiques mondiales d’EDC : une lecture incontournable

Politique monétaire : un exercice délicat

Propos de la semaine 17 mars 2022 Inflation et volatilité sur les marchés des capitaux : le numéro d’équilibriste des banques centrales

Guerre en Ukraine : ses effets sur l’économie

Propos de la semaine 10 mars 2022 La crise complique déjà des compromis difficiles en matière de politique monétaire

Technologies propres : des occasions en or

Propos de la semaine 03 mars 2022 Les défis de la transition énergétique feront émerger une nouvelle catégorie de gagnants

Est-ce que le monde était plus risqué en 2021?

Propos de la semaine 24 février 2022 Réflexions sur la dernière édition de l’Analyse trimestrielle des risques pays

Fin de la mondialisation (prise 2)?

Propos de la semaine 17 février 2022 Chaînes d’approvisionnement perturbées : quel est l’avenir de la délocalisation?

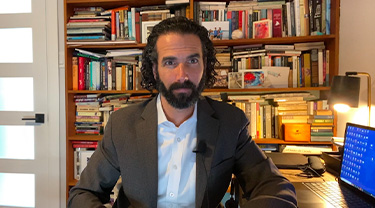

Ça prend une équipe

Propos de la semaine 10 février 2022 Le film terminé, défilons le générique!

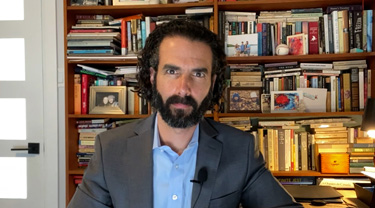

J’en ai vu des choses!

Propos de la semaine 03 février 2022 Quelques réflexions à l’heure de mon départ à la retraite d’EDC

La remontée des taux : une autre préoccupation

Propos de la semaine 27 janvier 2022 Des hausses plus rapides en vue

La croissance : plus forte que l’on pense!

Propos de la semaine 20 janvier 2022 Les entreprises peinent à suivre la cadence

Exportations canadiennes : les perspectives pour 2022

Propos de la semaine 13 janvier 2022 2022 : bon départ malgré des contraintes persistantes

La confiance commerciale au vert

Propos de la semaine 16 décembre 2021 Malgré les défis, les exportateurs canadiens envisagent 2022 avec optimisme

Pandémie : certains secteurs restent submergés

Propos de la semaine 09 décembre 2021 La croissance : un test mais pas pour tous les secteurs

Investir : une nécessité mondiale

Propos de la semaine 02 décembre 2021 Déficit de capacités et sous-investissement

Pandémie et fièvre automobile

Propos de la semaine 25 novembre 2021 Automobile : l’engouement contrarié par l’offre

Surprenante, la croissance mondiale

Propos de la semaine 18 novembre 2021 Pas facile de surfer sur la vague de croissance

Risques pays : enfin le retour à stabilité?

Propos de la semaine 11 novembre 2021 La fin des aides Covid annonce peut-être une vague de faillites

Qu’est-ce qui tient les exportateurs éveillés la nuit?

Propos de la semaine 04 novembre 2021 Les préoccupations dominantes évoluent

Prévisions à l’exportation – De meilleurs jours à l’horizon

Propos de la semaine 28 octobre 2021 Une performance sectorielle contrastée malgré le regain du commerce international

Emploi : le marché serré contrarie les employeurs

Propos de la semaine 21 octobre 2021 Des solutions rapides à la rareté de la main-d’œuvre?

Transport maritime mondial : des écueils temporaires?

Propos de la semaine 14 octobre 2021 L’activité cruciale de l’automne en péril pour le secteur du détail

Frénésie d’achats postpandémie

Propos de la semaine 07 octobre 2021 Consommateurs : que feront-ils du pactole accumulé?

La croisée des chemins

Propos de la semaine 30 septembre 2021 La pandémie persiste, mais la croissance résiste

Regain de l’investissement commercial

Propos de la semaine 23 septembre 2021 Les entreprises s’adaptent à la nouvelle réalité et créent de la capacité

Les accrocs dans l’approvisionnement, un frein au commerce?

Propos de la semaine 16 septembre 2021 Actualité économique : des messages contrastés sur fond de morosité

Sujets de l’heure de l’automne 2021

Propos de la semaine 09 septembre 2021 Fin d’été : les thèmes économiques de l’heure

L’élan de la confiance défie la morosité

Propos de la semaine 02 septembre 2021 Malgré l’incertitude, l’optimisme prédomine

Les robots bientôt parmi nous!

Propos de la semaine 26 août 2021 La mécanisation : solution à de multiples défis structurels de l’économie

L’automne refroidira-t-il l’inflation de l’été?

Propos de la semaine 19 août 2021 Le repli de l’inflation à court terme ne va pas de soi.

Nette tendance à l’amélioration

Propos de la semaine 12 août 2021 Relance mondiale inégale malgré un vent d’optimisme

Les exportations, indicateur de la relance

Propos de la semaine 05 août 2021 Aux Jeux du commerce, qui décroche l’or?

Vers l’immunité, et au-delà!

Propos de la semaine 30 juin 2021 Nos nouvelles perspectives économiques brossent un portrait optimiste de la croissance mondiale

Rebond record de la confiance commerciale au Canada

Propos de la semaine 24 juin 2021 L’économie gagne en dynamisme grâce à la vaccination et la réouverture des économies

Moment de mettre le cap sur le monde émergent

Propos de la semaine 17 juin 2021 La transformation rapide du bassin mondial de clients

Tensions sur les prix dans le monde postpandémie

Propos de la semaine 10 juin 2021 L’inflation en voie de devenir incontrôlable?

Retour à la normalité

Propos de la semaine 03 juin 2021 À quoi ressemblera la vie après la pandémie?

Pandémie et pénurie de main-d’œuvre

Propos de la semaine 27 mai 2021 La pénurie de main-d’œuvre qualifiée nuirait à la croissance

Pénurie de capacités

Propos de la semaine 20 mai 2021 La relance économique plus difficile que prévu

COVID : l’éclaircie aux É.-U. et en Europe contrarie d’autres marchés

Propos de la semaine 13 mai 2021 Plusieurs marchés émergents en proie à des tensions financières

Plan de relance américain et vague de la croissance

Propos de la semaine 06 mai 2021 Bond de l’activité en mars : le meilleur est à venir!

Prix du bois : une flambée déconcertante!

Propos de la semaine 29 avril 2021 Les matériaux de construction se font plus rares

Redémarrage de l’économie : rien de plus facile?

Propos de la semaine 22 avril 2021 Économie : le redémarrage plus compliqué que la mise à l’arrêt

Des transports limités, pour le moment

Propos de la semaine 15 avril 2021 Revivrons-nous un jour notre passion des voyages?

La main-d’œuvre et la technologie dans l’après-pandémie

Propos de la semaine 08 avril 2021 La pandémie : accélérateur de la transformation numérique et de l’intelligence artificielle

La tempête économique se calme

Propos de la semaine 01 avril 2021 L’amélioration des perspectives aux É.-U. dynamise les autres grandes économies

É.-U. : des perspectives exceptionnelles en 2021

Propos de la semaine 25 mars 2021 Des perspectives favorables pour le Canada, le Japon et le Royaume-Uni

Le marché de l’emploi gagne en vigueur

Propos de la semaine 18 mars 2021 Les secteurs éprouvés par la pandémie toujours à la traîne

Automobile : la demande s’emballe

Propos de la semaine 11 mars 2021 Perturbations de la chaîne d’approvisionnement : un casse-tête pour les constructeurs automobiles

Le Canada émerge de la pandémie

Propos de la semaine 04 mars 2021 Comment se porte l’économie canadienne en temps de pandémie? De meilleurs jours sont-ils à venir?

Effets de la pandémie : un panorama mondial

Propos de la semaine 25 février 2021 Le tiers des marchés émergents impactés par la pandémie et la chute des cours pétroliers.

Recul des cas de COVID-19 : amélioration ou nouvelle vague?

Propos de la semaine 18 février 2021 Voilà qui semble presque trop beau pour être vrai.

La pénurie de conteneurs soulève une vive inquiétude

Propos de la semaine 11 février 2021 L’envolée des prix du fret maritime retarde l’envoi de biens de la Chine.

Marché américain du logement : le signe d'un regain mondial?

Propos de la semaine 04 février 2021 Le réveil d’un indicateur avancé clé survient alors que le nombre de cas de la COVID-19 diminue.

Perspectives mondiales : un espoir qui tarde à se réaliser

Propos de la semaine 28 janvier 2021 Perspectives économiques mondiales d’EDC : la croissance en 2021 sera plus timide que prévu.

Le risque : allié ou ennemi?

Propos de la semaine 21 janvier 2021 L’appétit pour le risque dans un monde en constante évolution

2021 : une nouvelle page s'ouvre

Propos de la semaine 14 janvier 2021 Un début d’année déconcertant qui jette déjà un doute sur la réalisation de nos vœux du Nouvel An

La confiance commerciale reprend du mieux

Propos de la semaine 17 décembre 2020 Les perspectives à court terme s’améliorent après un creux inédit au début de la pandémie

COVID-19 : La surprise de l’année

Propos de la semaine 10 décembre 2020 Comment la pandémie a-t-elle redéfini notre monde et quelles en seront les conséquences durables?

PERG : un accord majeur en Asie-Pacifique

Propos de la semaine 03 décembre 2020 Quand entrera-t-il en vigueur et quelles seraient ses répercussions sur le commerce mondial?

COVID-19 : ses retombées sur l'économie amplifient les risques pays

Propos de la semaine 26 novembre 2020 La vigueur de la relance sera tributaire de la capacité à limiter la propagation du virus et l’ampleur des soutiens publics.

COVID-19 : évaluer les dommages

Propos de la semaine 19 novembre 2020 Une vue d’ensemble de l'expérience des entreprises canadiennes sur le terrain.

La résurgence des cas de COVID-19 menace la relance économique canadienne

Propos de la semaine 12 novembre 2020 L’élan économique s’est nettement essoufflé si bien que la croissance au quatrième trimestre serait beaucoup moins tonique que l’embellie du troisième trimestre.

La relance : la première préoccupation en temps de pandémie

Propos de la semaine 05 novembre 2020 Nous avons donc beaucoup appris sur les grandes préoccupations de nos principaux clients.

Mieux que ce qui était redouté, mais la reprise sera longue et inégale

Propos de la semaine 29 octobre 2020 Malgré les fortes turbulences causées par la pandémie, le commerce international a rebondi plus rapidement que prévu.

La COVID-19 : à quand mon retour au travail?

Propos de la semaine 22 octobre 2020 Les choses devraient continuer de s’améliorer, mais on s’attend à ce que la deuxième vague récente freine la cadence.

La COVID-19 et ses demandes sur l'économie

Propos de la semaine 15 octobre 2020 Le redémarrage de l’économie se résume-t-il à une question de demande ou bien d’autres éléments sont-ils à considérer?

La COVID-19, la relance et l’inflation

Propos de la semaine 08 octobre 2020 Une montée des prix se profile-t-elle à l’horizon, ou s’agit-il de craintes sans fondement?

COVID-19 : L’embellie sera passagère

Propos de la semaine 01 octobre 2020 La modération de l’élan de la croissance met déjà notre détermination à l’épreuve et l’incertitude plane sur notre capacité à contenir d’autres vagues d’infection.

La COVID-19 et les trois ans de l’AECG

Propos de la semaine 24 septembre 2020 Est-ce que cet anniversaire nous apporte l'espoir de meilleurs lendemains après la crise actuelle ?

La COVID-19 et le drame de la dette

Propos de la semaine 17 septembre 2020 En 2020, la variation annuelle des ratios de la dette publique au PIB a connu sa hausse la plus marquée de l’histoire récente.

Comment évoluera la croissance dans l’après-COVID-19?

Propos de la semaine 10 septembre 2020 Au Canada, les secteurs comme le commerce de détail et le commerce international suivront une trajectoire en forme de V, ce qui nourrit l’espoir que le reste de l’économie pourrait bientôt emboîter le pas.

La COVID-19 et la demande comprimée

Propos de la semaine 03 septembre 2020 Quand les économies vacillent, qu’est-ce qui leur permet de rebondir?

La COVID-19 et la mécanisation

Propos de la semaine 27 août 2020 La COVID-19 pourrait accroître la mécanisation de la production. Sommes-nous prêts?

La COVID-19 et le secteur alimentaire

Propos de la semaine 20 août 2020 Les producteurs alimentaires, comme ceux de toutes les autres filières, ont été considérablement impactés.

La COVID-19 et l’envolée de l’or

Propos de la semaine 13 août 2020 Le monde est en effervescence à la suite de l’envolée récente des cours de l’or, qui ont atteint – et même dépassé – le sommet inédit des 2 000 dollars américains.

COVID-19 : décrypter les données du PIP

Propos de la semaine 06 août 2020 Les données publiées précédemment continuent de dresser un tableau inquiétant. Pourtant, en examinant les détails, on détecte les signes d’une véritable reprise.

Remontée du commerce malgré la COVID-19?

Propos de la semaine 30 juillet 2020 Face à la pandémie, est-ce que le commerce international reprend du mieux, perd en dynamisme ou est pénalisé par un manque de capacité qui entrave son élan?

Suivre l’évolution de l’économie à l’ère de la COVID-19

Propos de la semaine 23 juillet 2020 Confinements liés à la pandémie : une menace au regain de dynamisme?

Les Dix risques mondiaux à l’ère de la COVID-19

Propos de la semaine 16 juillet 2020 Le classement des dix risques mondiaux d’EDC précise les incertitudes auxquelles font face les entreprises canadiennes.

COVID-19 : contenir la deuxième vague

Propos de la semaine 09 juillet 2020 Confinements liés à la pandémie : une menace au regain de dynamisme?

Relance imminente après la COVID-19?

Propos de la semaine 02 juillet 2020 Face au chaos économique engendré par la COVID-19, divers types de relance, d’habitude désignés par une lettre, sont attendus.

La confiance des exportateurs canadiens recule à un creux historique

Propos de la semaine 25 juin 2020 La pandémie et le regain du protectionnisme mondial font glisser la confiance des exportateurs canadiens à un creux inédit

COVID-19 : des répercussions inégales

Propos de la semaine 18 juin 2020 La crise de la COVID-19 n’a pas fait de gagnants – uniquement des survivants.

COVID-19 : une lueur d’espoir?

Propos de la semaine 11 juin 2020 Juin s’annonce prometteur pour le Canada

COVID-19 : l’épreuve la plus difficile pour le secteur du détail?

Propos de la semaine 04 juin 2020 La COVID-19 a fortement secoué les entreprises du secteur du détail aux quatre coins du globe.

Le tourisme mondial secoué par la COVID-19

Propos de la semaine 28 mai 2020 Peu de secteurs ont autant ressenti les effets de la COVID-19 que celui du tourisme mondial.

La COVID-19 et le secteur automobile

Propos de la semaine 21 mai 2020 Les choses s’annonçaient bien pour le secteur mondial de l’automobile en 2020

La COVID-19 et la notation des risques pays

Propos de la semaine 14 mai 2020 La COVID-19 impacte la notation des risques pays, ce qu’il faudra surveiller de près.

Le sondage d’EDC sur la COVID-19

Propos de la semaine 07 mai 2020 Les sondages nous donnent l’aperçu le plus juste de la réalité économique. Que nous dit le sondage d’EDC?

Nous ne sommes toujours pas sortis du bois

Propos de la semaine 30 avril 2020 Les Services économiques d’EDC sont « en mode prévisions » jusqu’à nouvel ordre. Voici la dernière édition de nos Perspectives économiques mondiales.

Le secteur pétrolier face à la COVID-19

Propos de la semaine 23 avril 2020 Le secteur pétrolier se trouve dans une situation inimaginable, qui n’est pas uniquement due au virus.

COVID-19: Les impacts sectoriels

Propos de la semaine 16 avril 2020 Il faut généraliser le soutien aux entreprises, et pour certaines cet appui sera plus important.

Plans d’action publics face au coronavirus

Propos de la semaine 09 avril 2020 Mise en œuvre des programmes de relance à l’échelle du globe : il faudra se hâter

Le coronavirus et le consommateur

Propos de la semaine 02 avril 2020 Si les consommateurs ne sont pas trop ébranlés par le repli notable mais temporaire de l'activité, ils seront alors les moteurs d'une vigoureuse reprise.

La crise du coronavirus

Propos de la semaine 26 mars 2020 Le coronavirus provoque un séisme aux proportions planétaires. Quelles seront l’ampleur et la durée de cette crise?

La coronavirus et l’investissement des entreprises

Propos de la semaine 19 mars 2020 Quel sera l’impact du coronavirus sur l’investissement des entreprises?

Coronavirus (COVID-19) : une menace grandissante

Propos de la semaine 12 mars 2020 Toutes les entreprises sont touchées par les effets du coronavirus. Comment cette crise mondiale évoluera-t-elle?

Commerce : les grands enjeux à long terme pour le Canada

Propos de la semaine 05 mars 2020 Les risques négatifs abondent. L’avenir nous réserve-t-il des risques « positifs »?

Des risques aujourd'hui, et encore plus demain

Propos de la semaine 27 février 2020 Demain, les risques seront plus nombreux, mais différents. Est-ce une bonne ou une mauvaise nouvelle?

Donner un sens à l'incertitude

Propos de la semaine 13 février 2020 Les multiples aléas de 2019 annoncent un début difficile en 2020

La confiance commerciale continue de s’effriter au Canada

Propos de la semaine 04 février 2020

Les perspectives de 2020 pour la Chine

Propos de la semaine 30 janvier 2020 2020 s’annonce complexe pour l’économie chinoise

Démographie chancelante rime-t-elle avec croissance plus lente?

Propos de la semaine 23 janvier 2020 Les machines prennent-elles la relève?

2020 : la fin de la pause dans la sphère des politiques commerciales?

Propos de la semaine 09 janvier 2020 Le tumulte règne-t-il encore dans la sphère des politiques commerciales?

La surprise de la décennie

Propos de la semaine 19 décembre 2019 Une décennie, c’est long; celle qui s’achève a-t-elle connu un moment politico-économique déterminant?

Un Noël frisquet pour les consommateurs?

Propos de la semaine 12 décembre 2019 Les consommateurs seront-ils d’humeur joyeuse ou morose pendant le temps de Fêtes?

Pourquoi les prix sont-ils si modérés?

Propos de la semaine 06 décembre 2019 Les prix sont modérés, mais cela durera-t-il?

Soubresauts du marché pétrolier : la combinaison anti-g toujours de mise?

Propos de la semaine 28 novembre 2019 Doit-on redouter une pénurie mondiale de l’or noir?

Dix risques pour les exportateurs canadiens : l’analyse d’EDC

Propos de la semaine 21 novembre 2019 Exportation et développement Canada publie son classement des dix principaux risques mondiaux afin d’aider les exportateurs canadiens à se préparer à un contexte international empreint d’incertitude.

Sursaut économique rime avec croissance des exportations

Propos de la semaine 14 novembre 2019 Les exportateurs tiendront bon en 2020 et feront sans doute mieux par la suite

Les désaccords commerciaux de l’heure : un débat à sens unique?

Propos de la semaine 07 novembre 2019 Tous ont tant à perdre si la situation prend une tournure défavorable.

Le ralentissement : un enjeu de taille

Propos de la semaine 31 octobre 2019 Les enjeux sont de taille : subir ou éviter la récession

Risques mondiaux : un portrait contrasté

Propos de la semaine 25 octobre 2019 L’incertitude accrue recèle des occasions pour ceux qui sont audacieux et avertis.

Les robots régneront-ils en maîtres?

Propos de la semaine 17 octobre 2019 Les robots n’ont pas le droit de vote – mais pourraient-ils un jour tout contrôler?

Bilan de santé de la confiance

Propos de la semaine 03 octobre 2019 Le ralentissement de la croissance et l’incertitude politique sont des sources d’inquiétude. Mais que nous disent les indicateurs de la confiance?

Une renaissance de l’économie d’entreprise?

Propos de la semaine 26 septembre 2019 Les économistes d’entreprise sont-ils sur le point de devenir plus riches?

L’Inde court-elle un risque?

Propos de la semaine 19 septembre 2019 L’Inde a la capacité de remédier à ses récentes difficultés.

Une économie mondiale à deux vitesses

Propos de la semaine 12 septembre 2019 La cadence plus lente brisera-t-elle l’élan général?

La courbe des rendements s’inverse!

Propos de la semaine 05 septembre 2019 Autre cause d’inquiétude : la tourmente commerciale gagne les marchés financiers

Guerres commerciales et perspectives agricoles

Propos de la semaine 29 août 2019 La Chine tourne le dos aux exportations agricoles américaines. Un signe des temps à venir?

Aujourd’hui, le fournisseur de données, c’est vous!

Propos de la semaine 22 août 2019 Vous ne le savez sans doute pas, mais vous êtes un fournisseur de données

Ce qu’il nous faut : une avancée majeure (ou deux!)

Propos de la semaine 15 août 2019 À l’heure des guerres commerciales, doit-on s’attendre à d’interminables manœuvres téméraires ou à une soudaine avancée?

L’incertitude a atteint un pic historique?

Propos de la semaine 08 août 2019 La politique économique nous préoccupe-t-elle vraiment plus que jamais?

Au dette-triment du développement?

Propos de la semaine 26 juillet 2019 Les économies de la planète s’endettent. Devrait-on s’en inquiéter?

Le paradoxe de la confiance

Propos de la semaine 18 juillet 2019 Les contrariétés de l’été indiffèrent les consommateurs, mais dépriment les entreprises.

Quels risques pays sont dans notre mire?

Propos de la semaine 11 juillet 2019 Risques pays : découvrez quels marchés sont dans notre mire durant la seconde moitié de 2019 en lisant notre analyse.

Un renversement des taux d’intérêt?

Propos de la semaine 04 juillet 2019 Les changements de cap : pas l’option préférée des banques centrales

Que nous disent les expéditions mondiales?

Propos de la semaine 27 juin 2019 Un indicateur avancé qui contredit la tendance. Que se passe-t-il?

Le monde est à l’heure de la diversification. Et le Canada?

Propos de la semaine 20 juin 2019 Nos échanges commerciaux avec le monde ont changé. Pouvons-nous nous adapter?

Que la « force électorale » soit avec vous

Propos de la semaine 06 juin 2019 Le départ de Mme May pourrait inverser – ou non – le mouvement du Brexit.

Cap sur Chicago!

Propos de la semaine 30 mai 2019 EDC dit « Mais oui! » au Midwest

Et la logique dans tout ça?

Propos de la semaine 23 mai 2019 Décisions de politique commerciale : y a-t-il une méthode à la folie actuelle?

Qui sont mes voisins?

Propos de la semaine 16 mai 2019 Vos nouveaux voisins définissent de plus en plus votre avenir économique. Faites leur connaissance!

Marché du travail américain : des emplois retrouvés

Propos de la semaine 09 mai 2019 É.-U. : l’économie accueille un afflux massif de travailleurs désabusés

Croissance : en avant toute!

Propos de la semaine 02 mai 2019 Les économies en rattrapage : des dynamos de plus en plus importantes de la croissance

Géorgie, tu ne me quittes jamais

Propos de la semaine 25 avril 2019 Pourquoi EDC ouvre-t-elle une représentation à Atlanta? Voilà une excellente question.

Tous les voyants au vert?

Propos de la semaine 18 avril 2019 L’économie prête à décoller malgré quelques écueils à franchir

Un mal né d’un malaise?

Propos de la semaine 11 avril 2019 Le tableau de risques a l’echelle mondiale n’est pas pres de changer.

ANASE : les débouchés pour le Canada

Propos de la semaine 28 mars 2019 La taille et la croissance record des économies de l’ANASE est, en soi, une raison suffisante pour resserrer nos liens.

L’Asie : un riche filon pour le Canada

Propos de la semaine 21 mars 2019 Au Canada, cet élan de diversification et surtout entravé par une aversion naturelle envers les risques – perçus ou réels – entourant la conduite des affaires sur les marchés asiatiques.

Quel est le nouveau modèle?

Propos de la semaine 14 mars 2019 Un nouveau modèle économique est-il en train d’émerger, et dans l’affirmative, à quoi ressemble-t-il?

Une fin heureuse à la dispute É.-U.-Chine?

Propos de la semaine 07 mars 2019 Les États-Unis et la Chine le savent mieux que quiconque. Alors, y aura-t-il un dénouement heureux?

Investir : un besoin pressant

Propos de la semaine 28 février 2019 Croissance : et si le principal frein n’était pas la demande, mais la capacité?

Fixer le cap et maîtriser le chaos

Propos de la semaine 21 février 2019 EDC révèle les 10 risques mondiaux menaçant les exportateurs canadiens

Le cœur du problème?

Propos de la semaine 14 février 2019 Cette source du populisme aux É.-U. : un écueil insurmontable?

Les taux d’intérêt mis en veilleuse

Propos de la semaine 07 février 2019 Les hausses de taux d’intérêt : trop éprouvantes pour l’économie?

La prochaine décision du Mexique

Propos de la semaine 31 janvier 2019 L’avenir du Mexique est en jeu

Une zone de croissance pour le Canada

Propos de la semaine 24 janvier 2019 Économie canadienne : le repli n’est pas généralisé…

Et vous avez cru que 2018 était palpitante!

Propos de la semaine 17 janvier 2019 L’économie mondiale aura plusieurs obstacles à surmonter en 2019

Quel bilan tiré de 2018 et quelles leçons nous serviront en 2019?

Propos de la semaine 10 janvier 2019 Comprendre le passé pour composer avec l’évolution des risques pays.

Confiance commerciale : un regain de courte durée

Propos de la semaine 18 décembre 2018 Confiance des exportateurs canadiens : d’un regain à un déclin?

Surprise de l’année : un pacte renforcé

Propos de la semaine 13 décembre 2018 La mondialisation prise pour cible… vraiment?

Le temps presse pour l’ACEUM

Propos de la semaine 06 décembre 2018 Ratification de l’ACEUM : un chemin semé d’embûches?

Explosion de la consommation aux É.-U.

Propos de la semaine 29 novembre 2018 Nouvelle bulle de la consommation aux É.-U.? Détrompez-vous…

La Chine à la croisée des chemins

Propos de la semaine 22 novembre 2018 La Chine fait face à des défis. Que lui réserve l’avenir?

La diversification du commerce : le jeu en vaut-il la chandelle?

Propos de la semaine 15 novembre 2018 À long terme, le Canada doit-il vraiment miser uniquement sur les débouchés qu’offre le marché américain?

Prévisions à l’exportation par provinces et secteurs

Propos de la semaine 08 novembre 2018 Des récits d’exportation surprenants à l’échelle provinciale et sectorielle

Le lien Canada-Australie

Propos de la semaine 01 novembre 2018 L’Australie, destination prisée du Canada en Asie?

Secteur canadien des pêches : la prochaine crise

Propos de la semaine 25 octobre 2018 Secteur canadien des pêches : des débouchés annonciateurs d’une crise?

Composer avec la tourmente

Propos de la semaine 18 octobre 2018 Malgré de belles perspectives, des pièces clés du puzzle économique mondial doivent s’assembler.

Repli des exportations mondiales?

Propos de la semaine 11 octobre 2018 Commerce : les craintes minent-elles les exportations mondiales?

Nouvel accord pour l’Amérique du Nord

Propos de la semaine 04 octobre 2018 Nouvel accord nord-américain : un feu vert pour la croissance des exportations canadiennes.

Le populisme en perte de vitesse?

Propos de la semaine 27 septembre 2018 Le populisme bouscule les axiomes du commerce international – mais est-il en déclin?

Réévaluation des risques par les marchés : des monnaies écopent

Propos de la semaine 20 septembre 2018 Que penser de la vague de dégagements déferlant sur les marchés émergents? Pour le savoir, lisez la suite.

En effervescence

Propos de la semaine 13 septembre 2018 É.-U. : l’effervescence ne se limite pas à la sphère politique

La confiance commerciale au beau fixe

Propos de la semaine 15 décembre 2017 2017 a été une superbe année pour le commerce international. La croissance était indéniablement au rendez-vous. Le problème était plutôt de nature politique. Alors, comment se porte la confiance des entreprises?

Exposé!

Propos de la semaine 16 novembre 2017 La renégociation de l'ALENA inquiète les Canadiens, puisque la plus grande part de nos exportations se font aux États-Unis. Qu'est-ce que cela signifie pour les provinces ? What does this mean for Canada's provinces? Quels sont les risques ?

Remettre le cap vers les É.-U.? Pensez-y…

Propos de la semaine 27 juillet 2017 En raison de la rhétorique politique et de la renégociation de l'ALENA, les É.-U. sont source d'inquiétude pour les exportateurs canadiens. Cette inquiétude est légitime et il importe donc de bien faire ses devoirs.